二月初的寶寶爬行比賽的殘念,讓我們體會到寶寶移地訓練的重要性,單一熟悉的空間、舒適的場域難以培養選手的適應能力,更何況生活在窩居的大樓中,無形中限制了品杉的發展。尚未退休的我和Polly目前所能做的,就是在周末盡可能的帶她出門,看看不同的人,呼吸不一樣的空氣。

小孩眼睛看出去的世界和大人有很大的不同,他們對於顏色和形狀有很高的敏銳度,對於陌生的物體有很大的不安全感。為了讓品杉多吸收不同元素的刺激,我發現美術館是個資源相當豐富的地方,台北市立美書館以及新開的桃園兒童美術館,有適合不同年齡幼兒的遊戲空間,在玩耍中學習是很理想的啟發學習方式。

雖然離家裡很近,但上次造訪台北市立美術館已經是幾十年前的事了,館內的動線和裝潢和記憶中有很大的不同,空間變寬廣了,設施更新穎了,人潮變多了,不變的是那幾乎免費的門票。我小時候上畫畫課的地下室,已改裝成兒童美術館,讓小朋友在動手玩樂中,融入美感的元素。而此次造訪停留最久的,就是積木區。

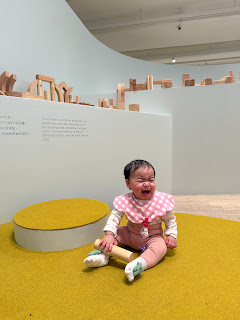

積木區放置了各種不同簡單形狀的積木,讓小朋友們根據積木的幾何形狀,堆砌各種造型的建築。為了讓所有小朋友都有得玩,每二十分鐘清場一次。第一次輪到品杉時,她重現了寶寶爬行比賽時的場景,坐在地上一動也不動的放聲大哭,工作人員馬上前來關心是否發生什麼意外,畢竟,玩積木玩到哭會令人不解吧!! 二十分鐘就在呆滯與哭泣中度過。

我們於是重新排隊,等待第二次進場。這次可能開始熟悉環境,僅僅哭了一下,便開始在地毯上小範圍的爬行,但對於積木還是不太敢放手去玩。另一個二十分鐘,就在她的半信半疑中悄悄溜走。於是,我們再次排隊,在同一個小小天地,玩了第三輪。

終於在第三輪,品杉開始可以跟其他小朋友一樣,四處靈活的爬行。正值口腔期的她,拿起積木,就是往嘴裡塞,不知道不同形狀的積木,是不是有不同的口感?